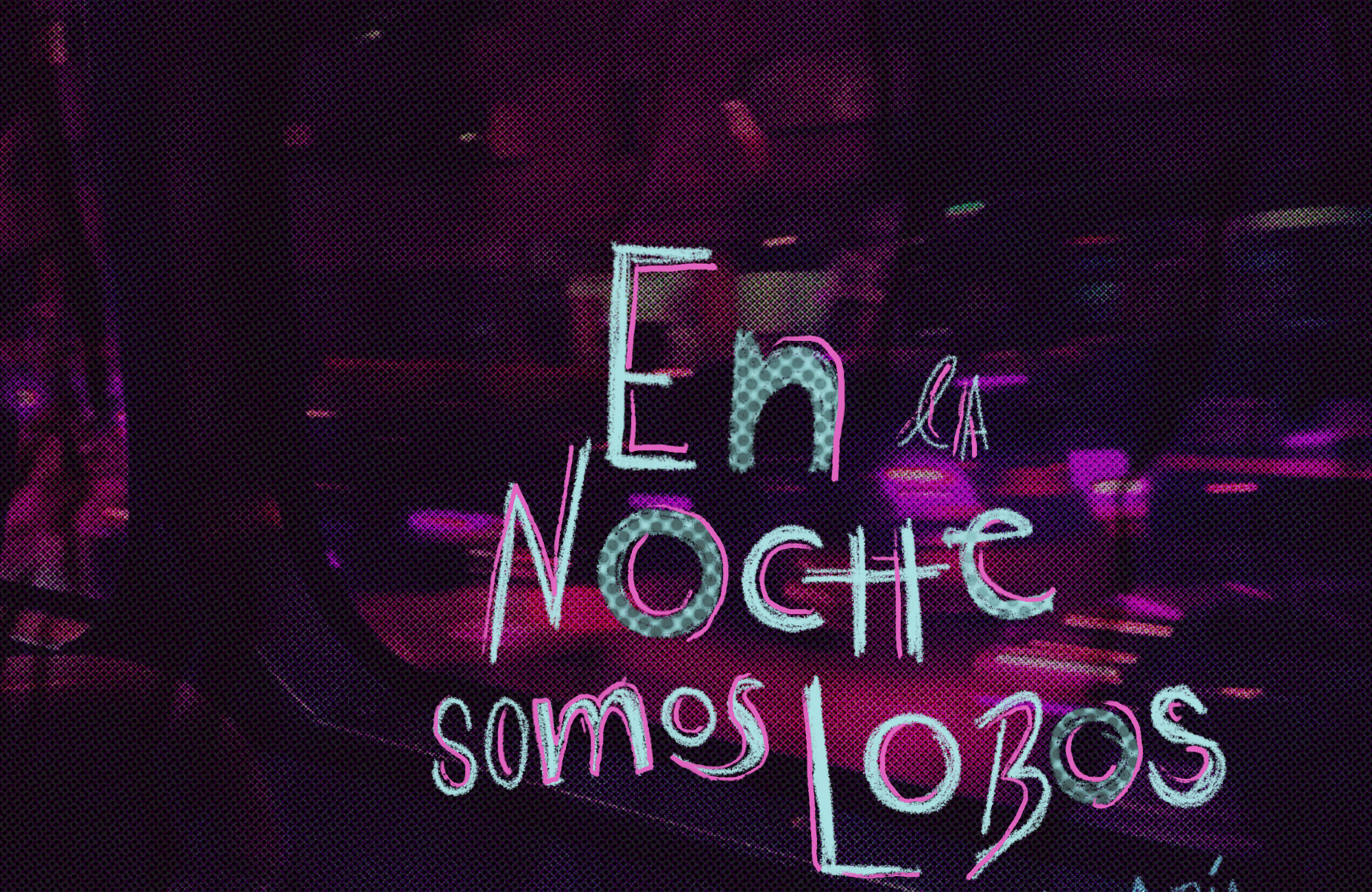

En la noche somos lobos

Estamos sentados en el cuarto de un amigo en común. Lo de siempre. Unas cervezas y hablar de las nuevas canciones de las divas pop. El regreso de esta, el nuevo sencillo de aquella. Pasamos por las frases populares que las influencers más conocidas de la comunidad trans ponen de moda. Como siempre, terminamos hablando de nosotres. No estamos a oscuras. Unas luces navideñas y un foco inteligente nos ambientan. La luz violeta y las canciones en inglés de fondo.

—Creo que tengo un problema —me dice W, con su voz preocupada. Así pasa cuando empezamos a hablar de lo nuestro—. Pero encontré un grupo para pedir ayuda.

—A ver, bebé —le contesto. Me imagino muchas cosas: drogas, deudas, un hombre al que no puede dejar ir porque le encanta cómo lo toca…

En la pantalla me enseña una página web. No hace falta que me explique nada, pero de todos modos pregunto.

—¿Piensas que es una conducta compulsiva? —digo, con mi experiencia en clinicalización. No me encanta, pero con ello entiendo un poco mejor lo que pasa el mundo y lo que paso yo.

—Sí, no sé… a veces pienso que no es normal. Los hombres gays nos relacionamos de maneras muy extrañas… me preocupa.

Damos un trago a la cerveza. No quiero decirle que le entiendo, sin yo ser un hombre, pero sí relacionándome con ellos, deseándolos y cayendo en el mismo juego, por haber crecido como uno, o por un deseo oculto, tal vez, de encajar como hombre cis.

En otro momento anterior, estoy en una fiesta. Es un cumpleaños y el festejado pagó lo que yo creo que es mucho dinero para reunir a sus amigos en una casa con alberca, jacuzzi y sauna, todos en un mismo lugar. Los trajes de baño son coloridos y demasiado cortos para mí; por eso llevo uno que parece más una bermuda. Lo compré en el tianguis unos días antes, ya que el único que tenía, después de tanto oleaje, se deshilachó y ya no cubre lo que debería. Lo que menos quiero es enseñar. No así, no con mi cuerpo como está. Pero a los demás no les importa.

Los demás se pasean en trajes de baño diminutos porque el gym se los permite. Su intimidad también es apabullante, como su masculinidad. Se tocan el pecho, se abrazan, recargan sus cabezas, uno en el hombro del otro, dos hombres con el torso desnudo. Yo no tengo tanta confianza. No lo digo, pero no quiero que me toquen. Se lanzan a la alberca y nadan, se entregan al agua. La música suena fuerte. Platican sobre ella. Beben de sus vasos desechables tequila, ron, whisky. Yo he traído una botella de vodka sabor mango. Todos se divierten. “Y está bien”, pienso.

En realidad, me dije una mentira. También deseo que me toquen. No quiero sentirme ajeno a su deseo y a su intimidad. Ser uno más de los invitados (une). No sé si soy la única “e” disidente en su espacio, pero sí la única que escucho. Podría ser como cualquier otro, aunque sea otre y me aferre a mí misme. Me conformo con la felicidad de haber sido invitado.

El tiempo pasa, apenas es la tarde. Una parte de la alberca tiene un techo transparente y la otra está descubierta. Uno pensaría, ya aquí, que el clima sería más cálido en marzo, pero todavía nos llegan las últimas heladas. Aunque “heladas” es decir mucho para el clima generalmente templado de la ciudad. Me sorprende ver una casa con alberca en esta zona. Sé que existen, pero nunca había tenido el privilegio de nadar así, sin tener que salir a carretera. Con el jacuzzi estoy familiarizado. Un par de veces me metí a alguno de un hotel que yo no había pagado con algún hombre que apenas conocía.

Aquí conozco a la mayoría. Llego y saludo a los tres que esperaban. Conforme avanza la tarde, saludo a los recién llegados. Un par de amigos y yo estamos en la barra, bromeando. No sólo se consume alcohol, también marihuana. Ya no sé ni qué decimos, pero qué graciosos somos. Un meme, una canción, cualquier cosa lleva a la risa. Estoy feliz. Me cubro con una camisa colorida cada que salgo del agua. Estoy feliz de haber sido invitado.

El festejado va de un lado a otro atendiendo a sus invitados. Somos pocos; el exagerado precio de la renta por una noche no da para más personas de las que caben en las camas, en una ocupación que seguro el arrendador piensa decente y segura para su inversión. Abajo, un cuarto con una litera. La cama inferior es matrimonial; la de arriba, individual. En la primera planta hay cuatro cuartos con camas matrimoniales. No sé qué habrán pensado los demás, pero la elección de camas podría ser estratégica. Puede que alguien haya elegido con quien iba a terminar de pasar la noche, aunque estas cosas no pasan como muchas veces se planean. No hace falta subir y fingir que se va a dormir, porque en este momento tienen (me incluyo, pero me niego) pocos tapujos y, en algún momento, no hará falta compartir habitación para ocuparla, aunque la mochila de un desafortunado quede al otro lado del seguro puesto.

En el metro, un joven vestido de negro se sube en la misma estación que yo, en el último vagón. Decirlo así suena a demasiado misterio. Sólo es un pants Nike y una sudadera. Mide algo así como 1.90. Es moreno. Aunque lleva gorra se ve que tiene el pelo corto. Sus músculos terminan de contornearse con la tela satinada y la luz led del metro. Me atrae. Fantaseo por un momento, dejándome devorar. Apenas le puedo ver los rasgos; el ala de la gorra lo cubre. Si bien la mayoría de los lugares están disponibles, se sienta en el suelo con la espalda contra la puerta que da a la cabina del conductor, que está vacía. Cada uno viaja en su cabeza, con sus cosas pendientes, cuidando su territorio. Voy camino a una reunión.

Una búsqueda rápida en Google arroja que los doce pasos se originaron en Ohio, en 1939, con la publicación del libro Alcohólicos anónimos de William Griffith Wilson y el Doctor Bob Smith. Inspirados por grupos de Oxford, en 1935, iniciaron el primero de estos proyectos. Originalmente se trataba de un grupo dirigido a alcohólicos. Sus iniciadores, dos personas con un problema de alcohol tan grande que antes de curar, se consideraban desahuciados.

El proceso, para muchos, no termina en el doceavo paso, sino en los cuarto y quinto. En la teoría, una retrospección moral sobre el sujeto mismo y sus actos. Esta introspección tiene una fuerte carga religiosa, pues se hace ante Dios mismo y ante otra persona que haya vivido la “experiencia” previamente, y ante estos observadores o jueces, se aceptan los defectos propios y, supongo, los pecados. Tiene sentido, los Grupos de Oxford (GO) fueron un movimiento evangélico que tuvo su auge en la década de los 20 y hasta los primeros años de la década de los 30. El grupo compartía valores tan cristianos como el amor absoluto y la generosidad, así como el esfuerzo constante por reparar el daño que habían causado. Otro de los pilares en su práctica, según he encontrado, fue la meditación, individual y colectiva.

La idea no era emular del todo su método de rehabilitación y reinserción para las personas alcohólicas que acompañaban. Uno de los fundadores del grupo Alcohólicos Anónimos, tras recibir ayuda de los GO, decidió generar un espacio similar en el que rehabilitar a otros como él y que sintieran la paz de dejar en las manos de Dios su adicción. Así, entonces, se idean los doce pasos que se convierten en la base para atender no sólo este, sino otros problemas con las sustancias y, más tarde, de conducta.

La reunión a la que voy comienza a las nueve. Calculo que llegaré en una hora. Recorro el camino de noche. Dejo de notar al chico alto que va sentado en el piso. Yo voy en un asiento individual, pensando, precisamente, en mis propios defectos, los reales y los que creo que tengo, cosa que se me da fácil. No lo noto en su semblante, pero después sabré que aquel chico y yo compartimos la misma culpa que seguro también comparten muchas otras personas, cishetero y no, pero que tiene un matiz doloroso y profundo entre hombres que se relacionan con hombres y otras masculinidades androsexuales.

Como viajo en contraflujo a las grandes masas citadinas que vuelven a casa a descansar en las zonas suburbanas y periféricas de la ciudad, el camino es ameno, al menos en lo objetivo. Voy al centro de la ciudad y de una verdad que deseo escuchar, una que me confirme quién soy en realidad y por qué hago lo que hago. Llevo dos semanas convencido de mi defecto. Busqué de manera compulsiva la respuesta al pensamiento que me surgió después de aquella fiesta con alberca. Entro a sitios. Busco en redes sociales. Encuentro algunos tuits con experiencias personales y otros sólo con morbo y contenido porno, pero en la búsqueda también encuentro una sintomatología.

Otro hilo que tomar de este relato es el de mi condición como sujeto que clinicaliza lo que le sucede, tal vez en un esfuerzo por restar responsabilidad a mis actos, o puede que buscando una solución que se sienta más sujetable, más tangible, aunque sea un problema en mi cabeza. Hasta ahora este método me ha permitido sobrevivir, ir adaptando, cambiando y cuestionando a partir de los diagnósticos de la psiquiatría y los términos de la psicología mi conducta tan problemática, a veces enferma. En el asiento del metro voy pensando en el diagnóstico y en mis defectos, haciendo un recuento de mis pecados, pero no a Dios, sino a mí mismo. Desearía poder hacerlo sin esa culpa cristiana.

Los hombres en traje de baño nadan, se tocan, juegan. Escucho de algún tocamiento indebido y no consensuado, pero no es tomado como grave. Yo sigo riendo. Bebo alcohol respetando la regla “primero fumar, luego bebidas” para que no marearme demasiado. Pero si lo que quiero es marearme, a eso vinimos todos, aunque no sólo a eso.

En algún momento me quedo sole y observo a mi alrededor. Observo y tomo nota mental. Aquellos jugando, otros en el jacuzzi. El calor aumenta entre los invitados y entro al sauna. Siento, como todos, el sudor. No me desagrada como en otras ocasiones; es un calor seco pero relajante. Intercambio unas palabras, me río. La cortina que separa la vista del jacuzzi del sauna está cerrada. Dentro, en la casi oscuridad, me froto las piernas. Muevo el cuello. Sonrío, y no soy el único que lo piensa: parece el preludio de una película porno. Ya ha anochecido, pero tenemos todavía hasta la una del otro día para marearnos e intentar no ahogarnos.

Las cosas siguen calentándose. El sudor resbala por las piernas ejercitadas de los asistentes. Se masajean la espalda, entran y salen del sauna. Veo algún bulto, y veo que los otros también ven los bultos. Una pareja se frota con los pies, aprovechado la espuma. En el agua, juegan a empujarse y se abrazan. Me siento aparte del encuentro. Busco con quién platicar; es difícil, de pronto no entiendo lo que dicen. Sólo un par de personas entienden lo que digo. Voy y vengo, buscando una conversación en la que no sienta que incomodo, pero esto incomoda. Pareciera que orbito a las personas. Como si fuera un cazador sin darme cuenta. O es que la cacería estaba en cada una de sus cabezas.

Una de las cabezas, X, un chico que conocí en un viaje unos meses atrás habla con otro amigo. Es psiquiatra. En el viaje, recuerdo, nos habló de sus grados y de la importancia que debe tener la salud mental en las políticas públicas. Me acerco, digo lo que puedo y me voy. En otro lado no encuentro nada. Vuelvo, digo lo que me sale de la boca y me voy. Lo orbito, no por lo que pasó entre nosotres en el viaje y que varios de los asistentes saben, sino porque quiero una conversación, una que me dé la calma de pertenecer en este momento que quiero salirme de mi cuerpo. Entonces lo incomodo y abandona la fiesta. Yo no lo sabría con certeza hasta meses después. Dijo, antes de irse, que no me soportaba, que yo había estado inventado todo. Remató con la frase: “ya quisiera alguien como él estar con alguien como yo”. Eso dijo el… psiquiatra. No me entero del porqué, pero percibo el rechazo. No lo pienso, sólo lo sufro, y no puedo hacer nada al respecto para que no me importe. Me importa demasiado.

—Está raro el ambiente —le comento a H tras el incidente con X. Se lo digo a él porque se ha dado cuenta y necesito un aliado para pasar la noche.

—Ya ni me digas, yo también me siento raro —contesta. Nos quedamos charlando un rato más junto a la barra. De cuando en cuando nos servimos otro trago.

De pronto me percato: el deseo nos ha mordido las pantorrillas. Ya un par se desapareció un rato. Otros están en el proceso de desaparecer. El deseo de unos no es correspondido. El de otros sí y se besan. Entran al jacuzzi. Puede que lo que veo no sea lo que pasa, pero es como percibir el olor de algo que no se encuentra. Un par más discuten y se encierran. La conversación se va y me quedo como un barco sin ancla. A la deriva entre un faro que es un sauna y una alberca que es un mar oscuro. Parece que todos saben qué hacer, a quién dirigirse; no hacen falta indicaciones ni rodeos. Cabe todo menos la paciencia. Se dirigen a encontrarse. No es explícito, pero es obvio.

La soledad y el deseo se parecen, magnifican la imagen de aquello que se busca. Ambos engañan. Una no sabe cómo desaparecer y se convierte en prueba y error. El otro no sabe por qué existe, pero habita en el pecho; lo que lo sacia no lo aquieta. En eso también se parecen; vuelven como los náufragos, tras unos días o tras unos años.

Por eso sigo buscando, ahora sí cazando. Imito a una jauría que se lame las heridas. Subo y bajo las escaleras. Ya no soy; es una fuerza en mi cabeza que me pide calma con un orgasmo. No es la pasión la que me agita el pecho mientras recorro la casa; es una ansiedad terrible, no sé si producto de las sustancias o de las palabras de X, o de que mi única compañía se fuera a dormir.

Ante la intemperie de la noche, se convierten en lobos. Yo busco un último ancla para sostener el peso de mi cuerpo. Los cuerpos se sostienen unos a otros. La música sigue sonando ante un ejército de vasos sin dueño. Vago solo, voy y vengo angustiado. Angustiado no por el deseo, sino por una soledad profunda y arraigada en la entrepierna que reacciona al aire orgiástico que se respira. No parece haber, entre los besos y el festejo, espacio para una palabra como esa. La mayoría de las puertas están cerradas. Quisiera correr y abrirlas, pero sólo paso fuera. Repaso, en los rostros que permanecen, si existen unos ojos que me vean mirarlos, pero es como andar a oscuras. Me uno a su linaje. No soy le únique que busca una respuesta en otros ojos. Hay otros que buscan una boca en la cual yacer, pero no la mía. No la mía. Nos falta lo mismo y no somos capaces de otorgárnoslo. Porque si no es como quiero, no. Porque si tengo que pedirlo, no. Porque si no eres tú, entonces nadie. Pero yo no soy ese, ni ninguno de ellos. No somos, pero lo intento.

—¿Puedo besarte?

—No.

—¿Puedo abrazarte? —pregunto, como último intento de salvarme.

—Sí, no hay problema —contesta, con aire en la voz. Yo extiendo mi brazo a lo largo de su pecho. Pasa un rato. Nos damos un beso—. Mejor no.

Giro y me recuesto sobre mi mano, mirando a la pared que está muy cerca de mi nariz. Ya no pienso más en mí, ni en nada. Resulta que todo fue un esfuerzo por dejar de estar conmigo misme, lo que es otra forma de decir que estaba sole. Lloro un poco, y no recuerdo bien, pero duermo.

El metro continúa avanzando. Yo escucho música y veo redes sociales para pensar menos. Lo único que no puedo hacer es dejar de pensar. La meditación no es suficiente. Cuando lo intento, el latido de mi corazón me desespera. Como dije, han pasado dos semanas. El otro chico sigue en el piso. Ya casi debo bajar del metro para transbordar.

No hizo falta mucho tiempo para que una nueva confraternidad surgiera a partir del trabajo de los grupos de Al-anon (AA). Narcóticos Anónimos nació en California en los últimos años de la década de los 40, para guiar a sus asistentes en el mismo método de los doce pasos, ahora con personas dependientes de otras sustancias. El método es el mismo: generar un espacio de acompañamiento entre adictos para que puedan compartir su experiencia, permanecer limpios, y llevar el mensaje a otros que todavía sufran su dependencia.

Ya que no hablamos sólo de alcohol, estos grupos buscan la total abstinencia a cualquier sustancia psicoactiva, sea o no legal. Para ellos no importa la sustancia, la dosis, el tiempo o modo de consumo. Quien quiera es libre de sumarse. Aunque la mayoría no termina los doce pasos, ni se empeña en cambiar de forma total, muchos sí logran detener el consumo con el apoyo de sus iguales.

Bajo del metro y camino. El chico del piso sale igual. Camina a mi lado. Lo veo de reojo. Ambos venimos encorvados. Es más alto de lo que pensaba, pero también más delgado. Si bien confío en que esconde debajo de la sudadera una musculatura que recibe muchos likes en redes sociales, desconfío de su salud. Además, puede o no ser gay, puede o no ser homofóbico. Así que decido dejar de mirarlo, y caminar un poco más lento para darle ventaja.

Recorremos exactamente el mismo sendero, pero a diferencia mía, él lleva la mirada justo al frente. Mira el piso lo necesario para caminar sin chocar a ninguna persona. Ya estamos cerca del centro y los pasillos del metro y sus andenes están más concurridos. Pasamos del contraflujo a la vorágine. Cualquier ruta que tomemos desde aquí es una fuga y estamos lo más cerca que podemos de cualquier punto cardinal de esta ciudad grande y monstruosa en la que nos tocó vivir. Más o menos. No nos alcanza para vivir en la ciudad.

El siguiente tramo del recorrido sólo es de una estación a otra. De Guerrero a Hidalgo se llega en dos minutos. Viajo con el chico al lado, cerca de la puerta, porque no nos interesa ver al fondo del último vagón y pronto bajaremos. Pero entonces pienso, “podría ser gay, pero ser enebefóbico”. No creo que sea heterosexual.

La nueva cercanía durante este tramo del camino me permite ver su rostro. Lleva un piercing en la nariz. Su tez es de un marrón pálido uniforme. Tiene el rostro alargado y unos pómulos pronunciados, unos labios carnosos y los ojos rojos, y debajo, unas ojeras muy oscuras. Me sorprende lo suave de su piel, pero no mucho. No lo miro tanto. Extraigo los detalles que puedo de rápidos vistazos y de la vista periférica. Yo también tengo los ojos rojos y unas ojeras muy oscuras debajo de ellos. Tampoco quisiera mirar nada más que el suelo más inmediato, pero yo no soy ese tipo de persona. Yo no puedo.

En la mañana, escucho a los otros despertarse. Yo no bajo. Estoy sole en la cama y siento vergüenza. No es la primera vez. Ha pasado antes; he buscado en la oscuridad y no me he retirado a tiempo. Pasa que la sed es más fuerte que la culpa. Bajo los escalones sin zapatos y sin pantalón; no sé dónde lo he dejado. En el momento ya no me importa que se me vean las piernas. Me recuesto en el sillón. Me siento salido de un sueño en otro sueño. “Quién sabe qué fue cierto de anoche”, pienso. No hay más opción. Converso, tomo agua y me acuesto de nuevo.

La única conversación se va temprano. Yo me quedo para ver si hay algún rastro de reproche hacia mi deambular de madrugada. Nada. Sólo agua y algún abrazo gentil que no tiene nada que ver con lo ocurrido. Cuando finalmente me marcho, salgo en compañía de mi compañero de cuarto y alguien más. Decimos tonterías a secas. Nada. Lo que no quiere decir que no haya qué decirse.

Lo que sigue es más complicado. Al siguiente día envío algunos mensajes pidiendo disculpas que se reciben de buena manera. “No pasa nada”, me contestan. No sé si entienden a lo que me refiero, pero es suficiente esa respuesta para traer un poco de calma, al menos por la tarde. La quietud no permanece porque, en mi rumiación de lo ocurrido, logra instalarse en mi cabeza la idea de lo malo. Yo siendo lo malo, yo siendo indeseable por no poder parar la búsqueda y unirme al juego. Yo sin ser capaz de dejar de jugar lo que ya no es un juego, es otra cosa, desesperada.

Por la noche comienzo a googlear y me desvelo, lo que, en lunes en la mañana, me hace levantarme tarde. Llego al trabajo sólo con unos minutos de retraso. Estoy dando clase. Atender a treinta y cinco niñes cada hora es suficiente distracción, y por ocho horas me relajo. Luego suena el timbre de salida y me enfrento de nuevo a mí.

“Estás enfermo”, me digo. “Estás enfermo o eres malo… eso, eres malo”. Salgo del trabajo y tomo el transporte. “Eres malo, las disculpas no son suficientes”. Llego a casa. “No mereces ser visto, no mereces una disculpa”. Como después de descansar un rato. “Eres malo y deberían exhibirte”. Me lavo los dientes por diez minutos. “Ya nadie va a buscarte”. Me acuesto a dormir. “Nadie debería buscarte”. No duermo, tomo el celular y googleo para buscar una explicación a mi conducta.

Apenas llevaba unos meses con mi diagnóstico de TOC, este sí realizado por un especialista. Entre las temáticas, TOC de escrúpulos. El manual explicaba mi moral rígida y la tendencia a la clinicalización de mis conductas. Cargaba con el peso de algunas semanas sin tomar el medicamento. Entonces no es fácil distinguir el afuera del adentro. Todo pasa por el filtro de la idea obsesiva y en ocasiones el sujeto se fusiona tanto con ella que la cree propia. En ese momento tiene sentido, aunque en el fondo se sepa que no encaja con la evidencia.

Durante varias noches, antes de dormir, lloro. También mientras duermo, antes de despertar y antes del trabajo. Durante el trabajo, nunca. La idea y el malestar que genera se sienta como cualquiera de mis alumnes y escucha la clase. Mi cuerpo actúa y yo también estoy sentade al fondo, viéndome, escuchándome a lo lejos mientras escribo en el pizarrón.

Sé que pedir ayuda es importante para no decaer más. Sé pedir ayuda. Lo he hecho antes. Entonces, tras el trabajo, le llamo a M, que siempre ha tenido una increíble y amorosa disposición para escucharme. Acordamos vernos en Ciudad Universitaria. Le cuento lo que pasó en la fiesta, y lo que pasó en marzo y lo que pasó a los seis años. Lo hago así porque, como bien pasa en el TOC de escrúpulos religiosos, necesito confesarme. Y supongo que también justificarme, porque la idea perversa debió surgir de algún modo, pero en contra mía, como si la hubiera sugerido el diablo. No soy religioso, pero es una manera de explicar que pienso que esto tiene origen en un trauma o en una (otra) enfermedad mental, porque no soporto pensar que sólo hago el mal porque puedo.

El trastorno obsesivo compulsivo funciona en un ciclo en el que, primero, aparece un pensamiento intrusivo con el que el sujeto se obsesiona; no responde a su realidad, pero ya no lo puede dejar ir. Luego, esta idea genera sentimientos de angustia que se alivian con la compulsión, un acto o un ritual (físico o mental) que se realiza para aliviar la ansiedad. Funciona como un placebo, retroalimenta la idea y la compulsión debe volver a realizarse. Así en bucles. Es sumamente difícil distinguir la realidad de la idea, hasta que entiendo, por un momento, que la confesión es ridícula. Encuentro signos, señales y síntomas donde no los hay y revisito cada lugar en el que algo pudo haberme pasado y donde pudo haberse instalado la desesperación. No sirve de mucho. No me da una respuesta, pero M me acompaña. Tras dos largas horas de discurso autobiográfico, comienza a hablar.

—No puedo culparte. No es tu culpa. Incluso aunque quisiera, sé… sabemos que no es tan fácil. Hay un entorno, tienes una historia previa, una educación. Nada de eso lo escogiste, existía ya antes de ti. Y yo no voy a dejarte por eso. Tampoco voy a juzgarte.

Efectivamente, sé que no es tan sencillo, como tampoco creo que sea tan sencillo obtener un tipo de redención, que debo hacer algo al respecto.

—Creo que estoy enfermo, otra vez, pero de otra cosa. No escogí todas esas cosas, pero actúo como…

M me interrumpe antes de que inicie un nuevo monólogo. Supongo que está cansada como estoy cansade yo. Es suficiente. Me duele la cabeza. De nuevo necesito agua.

—No es tu culpa, no por sentirte así, y si has encontrado la forma de hablarlo, de solucionarlo, entonces hazlo; sal y hazlo.

Escucho en su voz la compasión de la que tanto hemos hablado, que tanto hemos intentado llevar a la práctica, aunque nos cueste ser compasives con nosotres mismes. Ojalá pudiera verme desde sus ojos y entender lo que entiende sobre todo lo que le he contado. Ojalá pudiera verse desde mis ojos y sentir la ternura que emana cuando me escucha y me habla.

—Encontré un lugar en el que pueden ayudarme. La reunión es el próximo viernes, pero todavía faltan seis días. ¿Sabes? Cada día ha sido muy complicado, cada día ha sido más complicado que el anterior. M, ¿por qué tengo que sentir? Estoy cansade de perder cosas por esto.

M no dice nada más, sólo me abraza. En sus palabras no encuentro ninguna respuesta, pero sí una calma momentánea, una quietud que aleja por un instante la ansiedad. No es suficiente para despertar y empezar como si nada; no es suficiente ni siquiera para volver a casa y dormir con tranquilidad, pero es algo, y mientras me abraza, me dice una y otra vez “tú no eres el problema, no pasa nada”.

El último tramo que debo recorrer en metro también es en compañía de esta persona. Ahora yo camino por delante intentando no prestarle atención, pero me alcanza. No es intencional y no me lo tomo a pecho. Las personas que vivimos en esa zona de la ciudad venimos a veces al centro a hacer cosas, y entre tanta gente en tantas casas, ¿por qué no iríamos unos y otros a parar casi al mismo sitio?

El recorrido ahora es de unas cuatro estaciones. No es el mero centro, es un poco más al oeste, pero en realidad no está tan lejos. No como casa. Sólo M sabe que estoy aquí y que he venido a resolver todo esto y a enfrentarme a mí. He venido aceptar mi problema con estas personas que se supone te aceptan sin juzgar lo que hayas hecho, por tener el simple deseo de cambiar.

Durante la semana encontré un sitio web en el que se describía lo que me había pasado. Fue muy preciso y luego cómico; leer los testimonio me quitó el sentimiento de soledad. Al final de la página, unos números de teléfono a los que puedo escribir para recibir ayuda. Elijo el del nombre que me parece más amable. Se nota que usa su número personal, pues en su foto de perfil aparece alguien que creo es de su familia.

El mensaje enviado a medianoche es respondido en la mañana. Aquel hombre se presenta de una forma amable y gentil. No tiene nada que ver con la ternura de M, pero me hace sentir segure. Me llama “campeón”. Se nota que es padre y que ha hecho esto con un montón de personas de mi edad o más jóvenes. Tras un pequeño cuestionario sobre mi sintomatología, me envía los detalles de la siguiente reunión.

En el peregrinaje que emprendí después de aquella albercada para limpiar mis pecados me falta un lugar, una confesión más, que atañe sólo a lo ocurrido aquella noche. Un mensaje me lo recuerda: “¿crees que podamos hablar?”. La idea del abandono se presenta en mi habitación. En dos días iré a la casa de H a hablar, no sé de qué, y los días se vuelven más complicados.

Es como cualquier otra de mis fantasías absurdas, pero menos divertida. Sospecho que me va a reclamar por aquella noche, por dejarle irse a dormir, por abandonar la conversación por otra cosa. Pienso que de una boca a otra (un mensaje en el móvil a la vez) se ha corrido la voz de mi conducta asquerosa. Y de ser así, entonces ya tenía un montón de dedos señalándome sin que yo lo supiera. Lo mejor que podría pasar es una intervención, lo peor es que se me señale y se me queme en la hoguera social.

No puedo con el peso de un “tenemos que hablar” y luego tener que esperar una hora, dos horas, tres días para que llegue la conversación. Al principio intento sonreír, pero he dado siete clases de español y estoy cansado. M no está disponible, lo dice su última hora de conexión. Llegar a casa con un peso como este es peor, porque aquí ya no hay nadie que escuche ni nadie que hable, sólo una comezón donde no me alcanzo en la espalda. Siento que mi vida está en sus manos, aunque realmente no. Sólo puedo seguir la corriente; llevarle la contra, no ir a su encuentro, sería peor.

Pasan los días y llego a su departamento antes de lo planeado. No hemos hablado desde la fiesta. Pasó más de una semana. Un nuevo mensaje; viene tarde, pero ya hay quien me abra la puerta. Nada me paraliza tanto como un mensaje que no se explica a sí mismo. Me quedo quiete y aprieto mis manos contra el estómago en el primer escalón. Es difícil subir tres pisos con este desequilibrio. “Lo tengo que hacer”, me digo. Después de todo, lo que necesito es hablar.

Estoy frente a la puerta, a punto de tocar, cuando me empiezan a hormiguear las manos. Primero un poco. Me tomo un momento para evaluar la situación. Cuando me doy cuenta, respiro agitadamente. Siento los brazos entumirse, los pulgares se giran hacia mis palmas y el resto de los dedos se doblan. Mis muñecas se tuercen hacia mi antebrazo y es doloroso intentar regresarlas a su posición relajada. La respiración es más rápida, pero intento no hacer ruido. Ojalá que nadie abra la puerta y me encuentre aquí. Inhalo y exhalo como si estuviera en una carrera de cinco kilómetros. Ya no puedo más. No puedo más.

No puedo.

Me apoyo en la pared y con su ayuda bajo poco a poco hasta hincarme. Mi pecho se acerca a mis rodillas. Me duelen. Mi cuerpo está encorvado. Mis manos, mis brazos, mi cuello. Estoy intentando detenerme, respirar lento, encontrar cinco cosas de un color. A la mierda las cosas de color rojo. Aunque sufro de ansiedad, no sufro ataques de pánico constantes. Antes había funcionado contar el tiempo que duraban: 18 segundos, 35 segundos, minuto y medio. Llevo tres minutos en cuclillas y no puedo controlar mi respiración. Antes de gritar, alguien abre la puerta.

—¿Qué pasó? —dice una voz desde adentro.

—Ya voy… ya voy… no te preocupes.

—¿’tas bien?

—No ––me río––. Pero no te preocupes, no pasa nada, ahorita se me quita.

Me da risa la pregunta en medio de la situación, aunque sé que hay personas para las que no es claro.

Siento vergüenza de mi estado, así que con ayuda de la pared me levanto, entro y me siento en el sillón. Pido un poco de agua. Mi respiración sigue agitada. Me cuesta trabajo ver el entorno. Mi vista se enfoca en un punto y lo demás está borroso. Sentado, mi pecho se acerca a mis las rodillas, todavía jadeo un poco. Utilizo el vaso de vidrio para ir abriendo las manos y bebo. No quiero explicar nada.

—Discúlpame —digo después de tomar el último trago.

—No te preocupes, amix. ¿Ya mejor?

Asiento. Por ahora sólo puedo asentir. Me quedo en silencio. Supongo que es lo más cómodo para les dos.

Pasan cuatro estaciones y es el último tramo en metro. Lo que sigue es caminar. Ahora sí, la noche es plena. Compro un cigarro, y mientras lo pago, lo veo pasar detrás de mí. Reviso la dirección en el teléfono y continúo. Confirmo mi sospecha de que vamos al mismo lugar. Camino tras él cerca de cinco minutos y me detengo en una esquina. Se detiene. Saco el teléfono y envío el mensaje: “buenas noches, estoy abajo”. Él también saca el teléfono, escribe algo y lo vuelve a guardar.

El edificio es uno típico del centro que tiene muchos departamentos protegidos por puertas de madera pesadas y viejas. La planta baja no es vivienda. A la derecha de la puerta que da entrada a las escaleras hay un restaurante de comida oriental. En la entrada hay un puesto de adornos típicos chinos para gente que no es china, y algo como un florero o una pecera lleno de galletas de la suerte “3x10 pesos”.

Tras cinco minutos recibo una respuesta. Asumo que mi cuasi acompañante también: “ya bajan por ti”. Entonces toca esperar un poco más. Después me doy cuenta de que la tardanza era por bajar los ocho pisos que, ahora que los subo sin dormir y habiendo fumando constantemente, parecen ser el doble. Ni la persona que me recibió ni quienes tocan la puerta del departamento para que abran es con quien estuve intercambiando mensajes. Parece que dentro hay alguien. Está en la habitación más lejana, me explican, y no escucha los fuertes golpes que dan a la puerta.

Afuera esperan otras tres personas además del chico. En las escaleras, en una videollamada en su laptop, otro chico, no mucho mayor que yo, atendiendo sus negocios. Usa bermudas y lleva con él una maleta deportiva, de esas que usan los hombres que siempre van al gimnasio. Es guapo; se nota que cuida su piel y su cuerpo. Su cabello castaño claro enmarca un lindo rostro blanco, suave, aunque cuadrado. Escuchar su forma de hablar amanerada me da calma al confirmar que hay aquí tres personas no heterosexuales.

La otra persona que espera definitivamente es heterosexual. Golpea la puerta para que lo escuchen. Aunque el ruido es fuerte, su forma de golpearla no me parece violenta. No lo culpo; debe llevar en esto mucho menos tiempo. También intenta ser amable, pero está a mucha distancia de quien me contestó el mensaje. Él también ya espera con nosotros. Llegó corriendo, y apenas, tras disculparse por la tardanza, se da cuenta que esperamos en el pasillo porque alguien olvidó las llaves.

Este era un departamento, ahora adaptado para las reuniones. Tiene una sala y una cocina. He visto varios lugares como este. Siempre tienen café y muchas tazas de plástico. He escuchado el chiste recurrente de que el café les ayuda a aguantar otro día; tiene algo de cierto, supongo, en los grupos de Alcohólicos Anónimos y en los de Narcóticos; no podría asegurar si en los de Neuróticos, o en este, el de Sexólicos Anónimos.

Estas personas están aquí porque, igual que a mí (convencide aún de esto), el sexo les ha quitado más de lo que les ha dado, y aún así, no pueden dejarlo. Nos gusta la soga al cuello y luego apretamos demasiado fuerte. No hay disfrute; si se tiene, es para descansar de la ansiedad constante. La asociación creó su correlato en lo que desde hace mucho se llama “la tradición de los doce pasos”. Al igual que en las otras asociaciones, se busca la sobriedad, en este caso, sexual.

En SA, al deseo ansioso por el sexo lo llaman “lujuria”, y también en el quinto paso admiten ante Dios, y ante otros, sus defectos, tras rendirse ante su poder supremo. Para ellos no hay otra solución, no pueden solos. La “ingobernabilidad” de sus vidas la ponen en manos de un ser superior. Vienen de muchos lados, incluso otros estados, se reúnen alrededor de su libro y llevan a cabo sus reuniones.

Todo esto lo sabría después de entrar a la habitación más lejana, sentarme en silencio en una silla y escuchar. Estamos yo, el chico de negro, quien me respondió los mensajes y otros tres hombres. Cambian su reunión planeada para poder iniciarnos. Antes de continuar, debemos escuchar sus experiencias, ver si encajan con las nuestras y podremos irnos tras decidir si hallamos en su grupo la solución que necesitamos. Comienza la sesión con la lectura de su libro. Una introducción a qué es SA y por qué estamos aquí. La impresión que nos repartimos habla de la lujuria y del papel que tiene en nuestras vidas, así como de la necesidad de sincerarnos para poder cambiar y vivir mejor, disfrutar de la vida en pareja y del amor.

Entonces llega el momento de compartir. Uno a uno cuenta cómo llegó a SA, con tantos detalles como quiera, con cuidado de no ser explícitos y despertar la lujuria de los otros. Aquí el sexo está despojado de erotismo y más bien atravesado por el dolor.

—Te dije que quería hablar contigo porque tuve una semana muy complicada, bebé. Sé que tú también, pero estaba demasiado metido en mis cosas. Desde la junta de inquilinos hemos tenido problemas con los vecinos y ha sido bien complicado —dice H, que llegó tras diez minutos de que pasara el ataque de pánico y dos vasos de agua—. ¿Ya te sientes mejor? Vamos a platicar de lo tuyo.

—Siento vergüenza por haber tenido el ataque en tu puerta. Pero ya ando bien, mejor. Me duelen los antebrazos y las manos, pero quiero un cigarro.

—Los vecinos han estado muy molestos. La verdad es que les tengo miedo. Se dice que tienen contactos por aquí con los que venden droga. La neta sí tuve un chingo de miedo, no tenía ganas de hablar con nadie; no nada más eras tú.

La conversación se va por ese rumbo por un rato mientras fumamos muy cerca de la ventana. H no me buscó para hablar de lo que pensaba, sino para aclararme el porqué de su distancia. Lo oigo, asiento, uso lo que sé de escucha activa y logra sentirse mejor, así que es mi turno.

—Pensé que me habías escrito por otra cosa y estabas enojado. Pensé que se había hablado sobre la fiesta de hace dos semanas y me preocupé, más porque no hablabas. Por eso me dio el ataque antes de tocar la puerta. Tuve miedo… tuve miedo de quedarme solo de verdad. — Mientras digo esa frase, con el cigarro en mano, soplo el humo fuera del departamento a través de la ventana. No puedo evitar llorar un poco y buscar sus brazos como un niño que quiere alcanzar una pelota—. En la fiesta yo… me pasó algo parecido. Llegó un momento en el que no pude más, de verdad. Pienso que fui muy insistente e incomodé a algunas personas y tú no estabas. Nadie estaba. Quería dormir, pero no podía dejar de pensar en eso. Ya sabes, ¿te acuerdas que te dije que el ambiente estaba raro? Pues eso, y luego estaba tomado, había fumado. Me sentía muy sole y no sabía cómo alejar ese sentimiento. Estuve buscado, vagando, subía y bajaba. Necesitaba ser mirado, quería sentir que era deseado por alguien… ¿Ya te contaron lo que dijo X? Lo mismo pasó con mi compañero de cuarto; unos días antes nos habíamos visto, yo pensé que ahí podría haber algo, ¿sabes? No había nada y creo que también lo vi llorar un rato.

Estaba funcionando en un equilibrio entre la tristeza y la culpa... La frase “ya quisiera alguien como él” me volvía al momento en el que me corrompió la idea del deseo, en el que me colonizó y, más tarde, en el que me di cuenta de que no podía ser deseade. Caí en cuenta de que había un lugar para mí únicamente fuera del escaparate en el mercado de la carne, donde otres como yo debían encontrarse y sobrevivir mordiéndose la garganta. Debíamos conformarnos con nuestro canibalismo. Luego de eso, por supuesto, sólo queda resentimiento y aún más ganas de estar del otro lado, porque así lo anuncian los pregoneros, ahí se vive mejor. Desobedecer a veces te pone a ser un poco menos, incluso entre quienes ya son apartados, cuando te sigue importando. Me convencí por mucho tiempo de que no me interesaba, pero ahí estaba, esperando que la fiesta hiciera algo más conmigo que sólo marearme. Darme un lugar, confirmarme que aquella diferencia no era tan importante, tan mala, tan indeseable. No fue sólo el rechazo, fue una negación que me hizo sentir vergüenza. Al final, la noche se me fue en una búsqueda de venganza y validación, y en el fondo, de empatía, incluso si estaba sólo en mi cabeza.

—Todo mundo colapsó ese día, bebé —contesta H—. Al menos estás intentando hacer algo al respecto. Yo te entiendo; también a mí me ha dolido el cuerpo y he buscado muchas veces mis escapes. Lo que me cuentas no me dice si eres buene o male, sólo que aquí estás; eres una persona, como cualquier otra.

Estamos sentados en círculo alrededor de una mesa con más copias de su libro y unos platos con galletas. La habitación es pequeña, y como hace calor, las ventanas están abiertas. Los hombres comparten sus experiencias y las intercalamos con la lectura de su manual. El primero, que me recuerda al abuelo, habla de una primera vez, como tantas, auspiciada por su padre “para hacerme hombrecito”, y del dinero que ha derrochado en repetirlo. No es de aquí, viene de otro estado, pero este siempre ha sido su grupo. El fragmento que leemos después habla de la “lujuria” más como pecado que como condición.

El segundo cuenta su historial de enfermedades, así como de las veces que engañó a su esposa. Gracias al grupo no se divorciaron y viven felices, aunque tuvieron una época muy dura. Perdieron muchas cosas, más de las que otra persona hubiera soportado. El fragmento que leemos habla de que sólo puedes tener sexo con tu pareja, pero es mejor si ocurre en santo matrimonio.

El tercero habla de todas las veces que se ha puesto en riesgo por buscar “donde meterla” y los costos que le trajo a su vida. El texto habla del matrimonio como institución y de su importancia para ordenar la vida. Está dirigido a hombres heterosexuales como estos, y a orientar la culpa moralista. Hasta el momento pienso que no es tan importante, pero leo entre líneas sus implicaciones: aquí no quepo, ni mi forma de entender el sexo y el deseo, ni mi identidad, ni la atracción que siento. A ellos les funciona y viven un poco mejor, pero no es algo hecho para todas las vidas.

Entonces habla el chico, el que estaba en una videollamada cuando subí al octavo piso de este edificio. Dice que antes era gay y tuvo sexo con muchos hombres, pero que ya se curó. Se dio cuenta con el grupo y su manual de que la pornografía lo había convencido de que era homosexual. Que el sexo con otros hombres muchas veces no lo hacía sentir bien y por eso encontró, como yo buscando en internet, este grupo. Las manos me tiemblan. Quiero dejar de comer las galletas baratas de la mesa, pero masticar me mantiene centrado y atento.

Entonces sí que confirmo mis sospechas sobre el libro y entiendo que saben las implicaciones de lo que se puede leer en él. Veo unos colmillos en medio de la noche. Pienso en cómo hace poco se penalizaron los esfuerzos para cambiar la identidad o la orientación sexual de las personas, y si este lugar aplica como tal. Pienso en todos los mensajes que podrían recibir de personas como cualquiera de nosotres, con los ojos rojos y ojeras muy oscuras debajo de ellos. Pienso en a cuántos el sexo prometido no les dio lo que esperaban y se encalló en su pecho una angustia asfixiante. Cuántos, sin saber que el problema no era el sexo, ni su identidad, terminaron aquí. Como yo, pero sin un ancla, sin una M o sin un H que los escuche.

El siguiente en compartir es el chico del metro. Un creador de contenido erótico que no puede detenerse. Busca encuentros todo el tiempo. Sabe que ya no lo hace por placer. Resistirse lo mantiene ansioso y despierto por las madrugadas y luego cede. Tras la recaída vuelve a intentar la abstinencia, pero no lo logra. Además, le es fácil obtener lo que desea. Ya no quiere. Ya no puede más. Yo lo escucho desde mi lugar y quisiera hablarle, pero estoy congelade. Cuando termina su historia, así como han dicho al terminar cada uno de los testimonios, al unísono repiten “un día a la vez”.

Es mi turno. Antes de hablar caigo en cuenta de que no debería estar aquí sentade. No es el lugar para mí. Esta vez, afortunadamente, no encajo. En ese instante y ante la violencia de lo que estoy presenciando reconozco el pensamiento y la obsesión; no soy yo. Era una idea que se me trepó a la cabeza y ya no me soltó por dos semanas. No era el sexo. Vienen a mí las palabras de M y las de H. Las del doctor y su diagnóstico. Me llega la imagen del frasco sin abrir en mi escritorio y la del relato que me inventé para darle lugar a la mentira. De nuevo siento vergüenza.

Empiezo a hablar, digo cualquier cosa sobre salir en la noche y encontrarme con alguna persona, que es mitad verdad porque ya no tengo fuerzas para inventar una mentira, además, encaja con su idea de promiscuidad y de lujuria. Soy el último en hablar y soy breve. No digo más. Termina la sesión con un padre nuestro. Durante la oración me pongo de pie y rezo, como tantas veces, sin querer realmente.

Tras el último amén, el chico de negro empieza a llorar, pero no puedo alcanzarlo, no puedo aquí. Necesito decirle que no es el lugar en el que pueden ayudarlo. En este momento no me queda fuerza para más. Me siento salir de una pesadilla, con la cara hinchada y el pecho agitado. Mientras los otros asistentes rodean y le dan palabras de apoyo al chico, doblo mi silla, la dejo recargada en la pared, me despido de quien me contestó los mensajes y me voy. Ahora sí miento y digo que nos vemos la próxima semana.

Recorro de regreso el camino en el que él me acompañó, esta vez solo. Antes de volver mis pasos a casa, voy a la alameda, me compro un cigarro. Pienso en lo que pude haber hecho por él, por los dos, en que en otro lado podrían habernos ayudado mejor, pero no pude, lo dejé en la emboscada. De pie frente a la estatua de Neptuno, la realidad se siente un poco menos cargada; ya no está filtrada por aquella idea, lo que no significa que no haya pasado nada. Todavía hay un problema. Bien dice M: no es tan simple. Hay otras maneras, yo lo sé, lo he sabido desde hace tiempo, aunque lo ignorara las últimas dos semanas. “Has hecho lo que has podido”, me repito, y me siento a terminar mi cigarro cerca del agua.