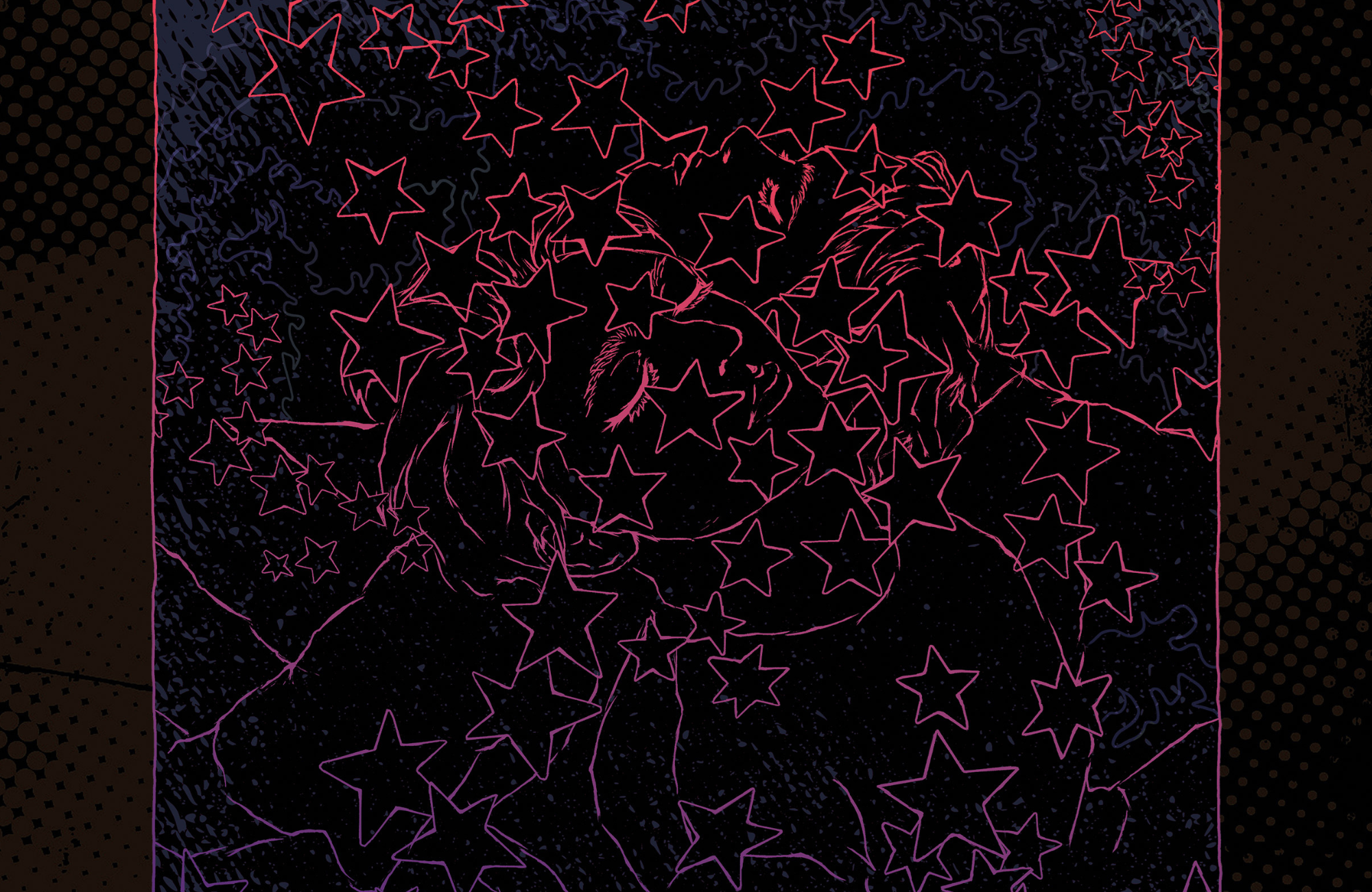

SUPERNOVA: Crónica de un ItBoy

“Lo conocí una tarde de verano en Monterrey”.

Llevo meses pensando en este texto, llevo meses con el sentimiento y llevo meses sabiendo que iniciaría con esa frase, incluso sin saber cuándo lo escribiría.

Lo conocí una tarde de verano en Monterrey. Había terminado de trabajar. Este viaje de trabajo me costó menos que de costumbre, ya que había dejado mis planes en la Ciudad de México cubiertos: citas canceladas, encuentros reagendados, y con el pride a la vuelta, todo pintaba bien. Me quité los zapatos y me tendí sobre la cama escuchando en el fondo el arrullo del motor del aire acondicionado. Tomé mi celular y, como por instinto o memoria muscular, desbloqueé la pantalla y dirigí mi pulgar izquierdo hacia una aplicación de ícono amarillo ampliamente conocida entre los hombres homosexuales alrededor del mundo.

Se desplegaron las opciones disponibles en el menú. De pronto, entre jeroglíficos modernos y retratos de torsos anónimos, una foto en blanco y negro llamó mi atención: mostraba unos buenos glúteos sostenidos apenas por el resorte grueso de un jockstrap. La foto siguiente me dejó perplejo. En ella, unos abdominales bien definidos aparentaban ser su protagonista —hasta que me fijé en el tatuaje en el que concluían—. ¿Acaso era quien creía que era?

El paso del tiempo y la pandemia de 2020 había diluido su existencia en el ambiente de la fiesta, pero cualquier persona queer que haya sondeado la creciente escena nocturna LGBTQ+ en los primeros años de la década de 2010 en la Ciudad de México, reconocería sin problema de quién se trataba. Durante aquellos años cuando X era Twitter y los filtros vintage inundaban el contenido de Instagram, él era el “ItBoy” del momento. Cumplía con todos los requisitos: era atractivo, cool sin esfuerzo, con un físico impresionante, tan impresionante como su conocido gran, gran… corazón (guiño, guiño). Además, tenía ese carisma draculesco —hipnotizante, fascinante y peligroso al mismo tiempo— tan característico de los chicos “del momento”.

Estoy hablando de una época en la CDMX donde “El Marra” inauguraba la hoy conocida calle queer de República de Cuba, donde “La Puri” era obligatoria visita sabatina y donde uno acudía a “La Sacristía” para que una Paris Bang Bang, una Cordelia Durango o una Iviza Lioza vendieran fantasía que, a pesar de la precariedad de recursos para las drag queens (o “vestidas”, como se les conocía en aquellos días), daban un toque mágico a todo.

Le mandé un esperanzado “Hola”, total, si no me respondía, no pasaba nada. Al cabo de unos minutos mi celular vibró y un “Hola” apareció como respuesta. “¿Tienes foto de rostro?” pregunté, aunque odiaba tener que hacerlo. Al cabo de un momento, con el retrato que envió como respuesta, toda duda se disipó: era él.

Seguía escéptico. Una desconfianza construida por años de catfish me invadió, así que lo encaré y le pregunté directamente: “Eres _ _ _ _ _? Te recuerdo de la época del Marra”. Él contestó: “Sí, sí, de cuando me la pasaba ahí y cuando mi Twitter era famosillo”. Continuamos la conversación, hubo negociaciones y acordamos el encuentro. Me preparé para salir, aún con desconfianza, maquilando un plan de contingencia hasta encontrarme parado frente a un portón de barrotes blancos donde envié el mensaje esperado: “Llegué”.

Los segundos se alargaron como no lo hacían hace tiempo hasta que, de unas escaleras, descendió la silueta de un hombre con un cuerpo trabajado y una genética privilegiada. Ese cuerpo en forma de triángulo invertido se hizo paso por los autos en la cochera y me saludó… Sí era él.

Su amabilidad me tomó por sorpresa. Uno espera de la hegemonía un aire de superioridad, pero esa sonrisa, que solía iluminar la escena nocturna de la CDMX, era sincera. Me ofreció un vaso con agua y me dirigió a su habitación.

A la mitad del encuentro me detuvo y me preguntó si podía fumar. En el contexto actual eso puede significar muchas cosas. Con mi mejor actuación le dije que no había problema, y de debajo de la cama sacó un artefacto de cristal y consumió de él. La nube de humo que exhaló olía a sintético, a peligro y decadencia. A pesar de que era un límite que no me gustaba cruzar, lo permití. Al fin y al cabo, ¿con qué frecuencia puede uno darse a un “ItBoy”?

Al terminar, conversamos. Teníamos puntos en común: un humor sencillo, una formación profesional creativa, un mismo nivel de kinkiness y, sobre todo, en aquel momento, la soledad de acompañarnos. Al final, él me despidió cálidamente, además de reafirmar lo bien que la había pasado y dejar las puertas abiertas para que, si la vida nos permitía, pudiéramos repetirlo. Ambos disfrutábamos de la completa ignorancia que el futuro representaba.

Pasaron dos años. Mis circunstancias, en general, mejoraron. Me encontraba de nuevo una tarde en la famosa aplicación, pero ahora desde la comodidad de mi hogar, en la colonia Escandón. Cuando de repente, la foto de aquel tatuaje se asomó dentro de las primeras filas de retratos. ¿En serio era él? “¿Qué onda?, ¿estás de visita?”, pregunté, “No we, ya vivo acá de nuevo”, respondió, casi de inmediato. “¿Qué onda?, ¿vienes a darme?”.

Me preparé debidamente y salí de casa. Al llegar, revisé mi celular y noté que, por WhatsApp, me había enviado una nota de audio con indicaciones para acceder al inmueble. Cuando presioné play, su voz sonaba muy extraña, como si fuera un glitch… me di cuenta que el fumar había hecho estragos en su dicción, y eso era sólo una de las pocas evidencias de las heridas físicas y del alma con las que cargaba.

Toqué la puerta y desde dentro escuché “¡Pásale, está abierto!”. Con un poco de fuerza, empujé la puerta y entré en aquel “departamento”. Lo digo entre comillas porque el espacio era minúsculo, con una estética bonita que gritaba “Esto sólo un gringo lo puede pagar”. Ahí estaba él, tendido sobre su cama, en ropa interior, con la piel más pálida que la última vez, con su escultural físico que se defendía del paso del tiempo, de los vicios, y de las penas que no se ven. La visita concluyó sin problemas, a pesar de que fumó.

A petición de él, lo volví a ver horas después, en la noche. En aquella habitación, alumbrada con unas luces indirectas, me preguntó de nuevo si podía consumir y acepté. Lo que no me había mencionado es que el método de consumo sería distinto, más incisivo. Ahí experimenté uno de los momentos más realistas de mi vida, una de esas experiencias tan reales que la visión se vuelve en tercera persona, expectante, analizando, procesando. La figura atrofiada de aquella estrella contrastaba con la escena ante mis ojos; parecía que sus venas eran serpientes huyendo de aquella punta de metal que arremetía una y otra vez contra su epidermis.

La impresión me marca hasta hoy, fue un momento como pocos; lo que predominaba no era el miedo, la angustia, o el caos, como se creería, sino todo lo contrario: una calma enorme.

Nuestros encuentros continuaron de manera constante por algunos meses, pues básicamente éramos vecinos. En el transcurso, fui testigo de cómo seguir consumiendo le había provocado estragos poco a poco en distintos aspectos de su vida, desde su cuerpo hasta sus relaciones personales.

Una noche, todo cambió. Su cuerpo tembló y se desplomó casi inconsciente sobre mis sábanas… Pese a que ya habíamos acordado que no se volvería a aceptar el uso de aquella sustancia durante nuestras interacciones, lo cierto es que no habíamos hablado de su uso antes de ellas. Además había una combinación de elementos químicos en su sistema que casi lograron apagar el respiro de esa vieja superstar aquella noche. Ahí estaba yo, con el celular en una mano, listo para marcar al 911, y cerciorándome con la otra de que respiraba. De repente lo comprendí: o lo salvaba yo a él o nos hundíamos los dos. Esa noche tomé una decisión.

Lo vi por última vez en un hotel, después de algunas semanas de evitarlo con excusas muy baratas. Él no lo sabía, pero era mi despedida. En el cuarto de aquel lugar en decadencia me mostró en su computadora su nuevo book y me pidió mi opinión como diseñador. Me esperancé; todo indicaba que venía su regreso al mundo. En esa ocasión, la sesión fue corta. La corrosiva sensación de despedida invadía mis movimientos y creo que, de cierta manera, él lo notó. Preferimos charlar un poco. Le pregunté si quería un ride a su nuevo hogar, lo cual él agradeció, porque ya contaba con pocos recursos económicos. En el Uber, como si fuera un presagio de lo que venía, aprovechó el tráfico para tirar sus muros y develar aquellas heridas que no se ven, lo comprendí, lo escuché y lo vi con otros ojos. Para aliviar la pesadez del ambiente ante aquellas revelaciones, le dije que deberíamos planear su “gran regreso”, algo para recuperar su vida como era hace diez años. Entusiasmado me dijo que “A huevo”. Nos dimos un último beso y él continuó su trayecto.

Después de un par de meses en que seguí evitándolo, una noche, el remordimiento ganó y le escribí “Te extraño, hay que vernos”. Y era cierto, extrañaba charlar con él, verlo sonreír y reír juntos. Dos palomitas indicaban que el mensaje le había llegado, pero al no tener una respuesta inmediata (él contestaba rápido), mi instinto me dijo que algo estaba mal. Sin saberlo, mi mensaje coincidió con los últimos alientos del ItBoy.

Dormí inquieto. Al día siguiente continuaba sin respuesta; algo definitivamente estaba mal. De repente mi algoritmo me arrojó un tuit con una foto suya en blanco y negro y lo que parecía ser una despedida de parte de un amigo. No tardó mucho para que mi círculo cercano me enviase lo mismo. Ahí me quedé yo una tarde de miércoles cualquiera, frente a la computadora, sin dar crédito, sin entender por qué.

Incluso ahora, casi nadie sabe qué pasó con él y mucho menos saben que yo atestigüé los últimos meses del superstar. Para la gran mayoría, su existencia concluyó hace años y reapareció hasta su final, dejando un vacío de tiempo sin documentar.

¿Cuántos pueden decir que fueron testigos de una supernova, del último brillo de una estrella antes de su desaparición en la inmensidad? Me sigo preguntando si enviar el mensaje unas horas antes hubiera marcado una diferencia, pero lo dudo. Hasta la fecha, no puedo escuchar “Disco Sally”, de Fangoria, sin pensar en la vieja superstar de El Marra, el ItBoy del tatuaje al final de los abdominales.

Y es que nadie nos prepara como miembros de la comunidad LGBTQ+ para afrontar la pérdida de aquellas personas que quizá, sin llegar a ser nuestros amigos, compartieron una intimidad secreta, cuyas palabras y pláticas no se encontraban restringidas por ningún código social, donde la complicidad a veces no sólo es carnal, sino algo mucho más íntimo y personal. Quizá sea esta loca combinación de juventud y disidencia que nos hace creer que somos infinitos (y lo somos) o la negación colectiva a la pérdida que se tiene después de la crisis de VIH/SIDA de finales de los 80. Lo único que sabía era que, por mi papel en su vida, mi duelo tenía limitadas formas de ser sobrellevado.

Hacerlo solo fue la única opción que cruzó por mi cabeza, sin tener con quién compartirlo y que lo entendiera, sin que alguien pudiera agregar vida a los recuerdos que rodean lo ausente, sin nadie a quien le pudiera expresar lo que viví con él. Porque, como suele suceder con los fenómenos astronómicos, los puedes describir, pero para entenderlos, es necesario haberlos experimentado en el momento, igual que un astronauta a la deriva.